2024 青年創作工作室—身體感測

學習 x 實踐 x 專業交流

臺中國家歌劇院(簡稱歌劇院)致力於推動科技於表演藝術創作之應用,以及跨領域藝術之探索與共創,自2020年起策劃「LAB X 藝術跨域實驗平台」(簡稱「LAB X計畫」),深化表演藝術與科技藝術之交流,期望在全球急速前進與轉變的數位紀元中,支持具前瞻視野之創作者,並持續與國內外多元領域專業領航者們接軌,從資源整合逐步建立國內跨域人才孵育機制,與藝術創作者們一同探索多元藝術發展的未來。

以孵育青年創作人才為目標的「青年創作工作室」(簡稱本計畫),著重於創作想法實踐之研究過程、討論辯證與階段成果分享,為30歲以下之青年藝術創作者提供專業學習、研究與實驗的機會。2024年以「身體感測」及「擴增實境」跨域創作為主題,「身體感測」邀請財團法人數位藝術基金會藝術總監王柏偉及國立清華大學藝術學院學士班暨科技藝術研究所助理教授蔡遵弘擔任雙導師,希冀協助青年創作者透過經驗傳承、陪伴引導、實務研究方法等不同方式,提高更具前瞻的藝術視野、思想與行動力。

紀錄片

成果分享會

2024/11/23(六)

地點

臺中國家歌劇院 角落沙龍時間

10:00-12:00 成果呈現暨分享交流出席

導 師|王柏偉、蔡遵弘

創 作 者|賴玟霓(共同創作者:范淑敏、黃元廷、游覺輔)

創 作 者|陳羿言(共同創作者:林雨靜、林俊遑、張翔華、黃紀虹、葉承昀、戴明珊)

回 應 人|吳子敬(僻室House Peace團長、人力飛行劇團駐團導演)

回 應 人|蔡奇宏(C-LAB台灣當代文化實驗場科技媒體實驗平台研發企劃主任)

成員介紹

年度導師

財團法人數位藝術基金會 藝術總監

現為財團法人數位藝術基金會藝術總監,曾任臺北市立美術館助理研究員,台新藝術獎2020-2021觀察提名人。主要研究領域為媒介理論、當代藝術史、文化與藝術社會學、藝術/科學/科技。與張錦惠合譯有Niklas Luhmann所著《愛情作為激情:論親密性的符碼化》(台北:五南)。

更多關於導師

國立清華大學藝術學院學士班暨科技藝術研究所助理教授

現為國立清華大學藝術學院學士班暨科技藝術研究所助理教授。經歷包含:財團法人數位藝術基金會暨在地實驗技術總監、國立臺北科技大學設計學院設計博士、實踐大學媒體傳達設計學系助理教授、台北當代藝術館MIS工程師等。專業領域為電腦動畫、互動設計、擴增實境、虛擬實境與遊戲設計。

更多關於導師

青年藝術家及研究計畫

研究計畫《我不想孤身一人》

本創作計畫發想自經典科幻小說《科學怪人》,著重在其對於人際關係與邊緣化的探討。本作品將瑪麗.雪萊筆下的怪物置於現代數位世界中,怪物試圖透過一個虛擬實境治療的框架,突破外表帶來的障礙,實現原著中未竟的心願—與他人建立真正的連結。

在虛擬世界中,怪物的表演將運用動作捕捉技術來呈現,也透過擴增實境技術與現場演出,巧妙地模糊現實與虛擬的邊界,讓怪物的形象更加真實生動,也使觀眾成為演出的一部分。

本作表現了人類長久以來對親密關係的渴望,怪物在數位空間中探索、建立後又斷絕的人際連結,映照出現代人面臨的孤獨感與隔閡,希望能引發觀眾對於科技如何影響人際互動的反思。

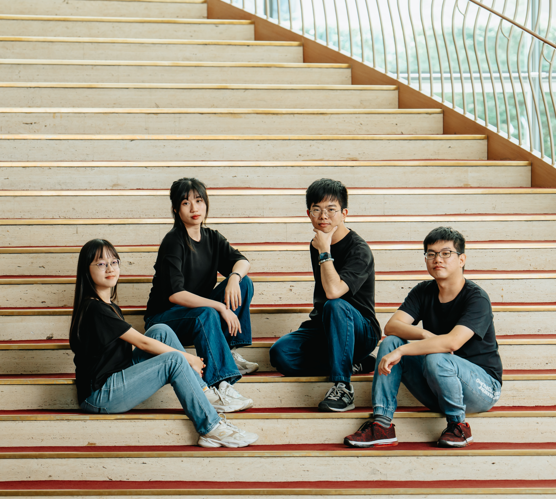

賴玟霓、范淑敏、游覺輔、黃元廷(由左至右)

賴玟霓、范淑敏、游覺輔、黃元廷(由左至右) 畢業於國立清華大學藝術學院學士班科技藝術組,過往創作類型多為虛擬實境與互動裝置,對於不同媒材充滿好奇心與實驗精神。作品多從個人經驗與情感出發,從人際互動中發掘幽微的思緒、探索個人在關係中的定位。

就讀國立政治大學斯拉夫語文學系,亦是位自由創作者。對表演藝術饒有興趣,尤其鍾情於現代舞及戲劇,多次擔任學校活動編舞、導演及演出者,持續累積舞台與創作經驗。此為首次參與科技藝術創作,期望能開發出身體創作的更多可能。

畢業於國立臺灣大學地質科學系,目前就讀於國立臺灣大學海洋研究所,同時是臺大鋼琴社成員。6歲開始學習鋼琴,喜歡挑戰不同風格的音樂演出。2016年參與國中畢業歡送會鋼琴獨奏演出,在 2018、2019 年擔任全國學生音樂比賽男聲合唱鋼琴伴奏,2019、2022 和 2023 年擔任一中女中美律音樂會鋼琴伴奏。因自身興趣而持續嘗試作曲,主要類型為合唱曲、鋼琴獨奏與交響曲。

來自臺東市。現為國立清華大學科技藝術研究所碩士生。於國立清華大學藝術學院學士班在學期間,第一專長為科技藝術,第二專長為人類學。擅長從生活中挖掘背後的邏輯與意義,探尋空間中的詩意情感,拓展所學知識並汲取實作經驗,透過作品表達微觀與宏觀的思緒。創作多為互動裝置,亦具備視覺設計、虛擬實境創作、田野調查研究及展覽規劃能力。

研究計畫《負皮》

忽人忽非人,關於《畫皮》的當代復魅

本計畫以蒲松齡《聊齋誌異》中〈畫皮〉古本為底,藉由故事中妖遊走於人與妖身份邊界的幻生機轉,透過身體感測轉譯肉身資訊重畫成皮。身體資訊從本體剝除,再現成一張張數位皮。作品運用感測技術走向關於「皮」與「身份」的當代思考,以肢體劇場、音像表演,透過寓言化,讓皮再度作為一種敞開的媒介,透過作品探討身體更多實與虛辯證的關係。

戴明珊、張翔華、林俊遑(上排左至右)陳羿言、林雨靜、黃紀虹、葉承昀(下排左至右)

戴明珊、張翔華、林俊遑(上排左至右)陳羿言、林雨靜、黃紀虹、葉承昀(下排左至右)現為國立清華大學科技藝術研究所碩士生,多使用視覺媒體及裝置進行敘事創作,將藝術作為人類、技術與空間連結的媒介。作品聚焦於當代身份的虛實過渡,並將感官記憶融入創作。曾擔任2022臺北藝穗節《無盡深邃的那端》空間與即時影像設計,並參與華山《無期遷徙》與臺灣當代文化實驗場《輕量級—塔》的展覽製作。作品《Solitude Internet》於2024年林茲電子藝術節的校園項目進行展示。

現為國立清華大學科技藝術研究所碩士生,創作多以錄像、空間裝置為主要媒介,聚焦於行為、感官體驗與自然生態。從自身的感知經驗出發,探索公共與私人領域之間的連結與斷裂。參展作品:2024年法國拉瓦勒Recto VRso XR藝術節《The Tactile Labyrinth》、2024年林茲電子藝術節及2022年板橋435藝文特區《At The Bend Of The Street》。

現為清華大學科技藝術研究所碩士生,專注於互動裝置、網路藝術與虛擬藝術,聚焦數位時代中環境、人物與科技媒介之間的關係。曾獲得2024年全國美術展首獎、2024年新北市美展首獎、2022年第17屆KT科藝獎銀獎、以及2022年洄瀾獎優選。作品曾參與2024年林茲電子藝術節、2024 ISEA國際電子藝術研討會、2024 Expended Animation電腦動畫年會獲Honorable Mention獎、2024年法國拉瓦勒 Recto VRso XR藝術節入圍邀展、2024年月津港燈節、2023年臺灣燈節、2023年新竹燈節。

現為國立清華大學科技藝術研究所碩士生,創作多以互動程式設計、AR、VR等形式為主,嘗試以自身角度觀察身邊環境人事物為切入點,並結合動作捕捉、擴增實境、虛擬實境、沉浸式投影等不同媒材進行創作,將持續嘗試透過作品與觀眾產生連結與對話,探索科技與藝術之間的可能性。曾於「FUTURE VISION LAB 2021」《沉浸式影音工作坊-北藝大新媒系X實踐媒傳系聯合成果呈現》擔任共同創作者,並擔任在地實驗×山喊商行《出發吧!楊桃!》3D建模與動作捕捉技術執行。

現就讀於國立清華大學藝術學院科技藝術研究所,擅長以不同媒材呈現思維,不侷限於實體或數位方式,將創作視為溝通語言,藉此提出對現今社會現象的觀察。曾獲得2024年全國美術展首獎、2024年新北市美展首獎及2022年南瀛獎優選。作品曾參與2024年林茲電子藝術節、2024 ISEA國際電子藝術研討會、2024 Expended Animation電腦動畫年會獲Honorable Mention、2024年法國拉瓦勒 Recto VRso XR藝術節入圍邀展。

現就讀於國立清華大學藝術學院學士班四年級,曾任清大熱門舞蹈社總教學長、2021及2022大學爽嘻哈團體賽清大代表、2023大學爽清大女子團體組主編舞。曾獲2023清交熱舞梅竹排舞賽第二名及Battle賽House、Girlstyle、Hiphop三組代表團。創作多關注劇場、肢體與科技表演,曾參與河床劇團《寂靜》舞台製作,在校共同製作的參與式VR劇場作品《zhan》入圍2024法國 Laval Virtual Experience單元與2024奧地利林茲電子藝術節expanded animation。

現為國立清華大學科技藝術研究所碩士生,專注於數位社會中的關係鈕帶,深受物哀美學與後現代文化荼毒,嘗試以創作與研究作為生活的實踐,擅長運用視覺和文本作為創作媒材,橫跨錄像、網路藝術、攝影、AI等多元媒材,痕跡散見網路。