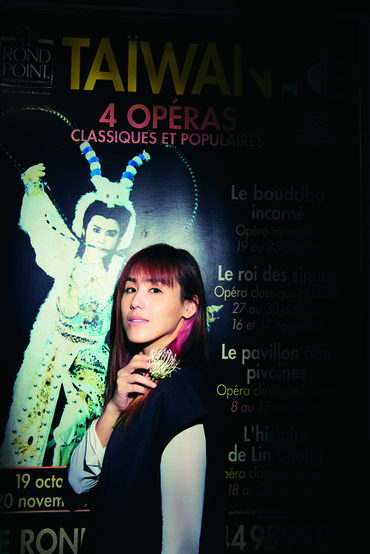

明華園第三代陳昭賢 接續歌仔戲傳承

風神寶寶10週年新系列啟動

文|方元 攝影|陳書海 照片提供|風神寶寶兒童劇團

明華園總團第三代陳昭賢,從小看著爸媽為傳統戲曲而努力,也看著媽媽孫翠鳳一年辛苦演出100多場外台戲,她愛爸媽,因而接納歌仔戲,沒成為家業逃兵,不僅在2012年成立「風神寶寶兒童劇團」,其後還接下明華園總團百年劇團的棒子。

累的時候,只要在粉絲見面會上,有人說一聲:「我小時候看『風神寶寶』,現在來看明華園了。」陳昭賢說:「這句話就是我努力的原因!」

陳昭賢,明華園總團第三代,父親是明華園總團團長陳勝福,母親是歌仔戲國寶演員孫翠鳳。陳昭賢現任總團執行長,及風神寶寶兒童劇團團長,導與演俱優,經常與母親同台或是獨挑大梁演出。

在明華園長大的孩子

「我從小看到我們家族到第五代了,沒有任何逃兵。」陳昭賢說:「我很小就知道一定會回到劇團,這是潛移默化的過程。」看到父母為傳承而失去生活和健康,希望延續父母對歌仔戲的愛,讓明華園總團萬年久遠。

在校學企管和藝術行政管理的陳昭賢,從小就學舞、練功、登台,她坦言:「我沒有那麼喜歡演戲,也沒有那麼愛歌仔戲、甚至明華園,但我很愛爸媽,所以我想付出一點點心力,為他們持續這件事。」

可是她發現,連自己同世代的人都少有人懂歌仔戲了,更別說下一代。「他們連孫翠鳳是誰都不知道,還會把明華園跟雲門舞集搞錯。」但陳昭賢有心:「我還是很希望把媽媽及歌仔戲推介給年輕人。」

「下一代」成為明華園未來之所繫。10年前,陳昭賢和父親陳勝福創立風神寶寶兒童劇團。「我們覺得演員需要培養,觀眾也需要傳承。」陳昭賢說,戶外演出時常看到第一排坐的都是小朋友,「為什麼他們長大之後就忘記歌仔戲了呢?」

風神寶寶 將歌仔戲吹向小朋友

風神寶寶想培養3歲到13歲的小朋友進劇場看臺灣傳統戲劇跟兒童劇,於是結合本土文化和傳統劇目來說故事。從早期的紅孩兒、嫦娥奔月主題,至今已開發了7套節目;新開啟的「寶寶遊臺趣」系列,則是以全臺20縣市的傳說與在地故事為主題。

首發《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》講的是龍王之女噶瑪蘭公主(即噶瑪蘭平原)和烏龜將軍(即龜山島)的淒美愛情故事,並且在神話中加入校園同儕間的關係。雖然是兒童劇,但製作比照總團做戲規格,要查找很多童話故事、寫原創劇本,每次演出動員80人以上,製作費動輒幾百萬。陳昭賢說:「很辛苦,但每次看到小朋友的反應,我就覺得我們在做對的事。」

父親是創辦人,但放手讓女兒主導,只是偶爾站在觀眾角度提意見,畢竟劇團的觀眾也包含陪小朋友來的大人。欣慰的成果是,有些爸媽進場時原本擺出閉目養神的姿態,最後卻被節目吸引到目不轉睛。

10年用心締造口碑,陳昭賢有時在明華園的活動上,遇到的戲迷是從風神寶寶看到現在的明華園總團,「真的接軌了,這樣的觀眾越來越多。」

作為明華園新生代小生,陳昭賢的接班與創新在風神寶寶兒童劇團實踐。

歌仔戲不變的傳統 就是持續創新

「歌仔戲要現代化,就是要貼近年輕觀眾,沒有他法。」陳昭賢說,「『傳統』二字好像歌仔戲的原罪,其實歌仔戲一直以來不變的傳統就是創新,因為歌仔戲在每個世代都希望吸引當代的觀眾進劇場。」

陳昭賢細數,日治時代的歌仔戲前輩們穿和服拿武士刀,有一段時間梳油頭演「新劇」,還會在台上打爵士鼓、唱流行歌和歌舞團競爭,「這些都是歌仔戲曾經的發展脈絡,歌仔戲最強大的就是多元的包容性。」

陳昭賢說,每當要為了改變去說服長輩時,她就會說:「我們以前為了生存改變過,我們現在就是為了生存。」這個觀點長輩們都能接受。

為了翻新題材,她每年看很多小說、漫畫找靈感,如《乩身》改編自作家星子的同名小說;《韓湘子》講的是穿越時空的尋愛旅程,進場看戲的年輕人都很喜歡。

明華園以議題、手法、節奏來貼近年輕世代,陳昭賢說:「我們不斷改變自己的體質,因為創新是歌仔戲唯一不變的傳統,這就是我們的利器。」