《鯨之嶋》大人的地理課

你有多久沒上地理課了呢?歌劇院「遇見巨人」系列節目《鯨之嶋》,以貼近臺灣土地的劇本為核心,運用大量地理元素訴說 #屬於臺灣人的神話故事,讓我們一起透過「大人的地理課」系列貼文,認識《鯨之嶋》宇宙及其中的地理小知識吧✨

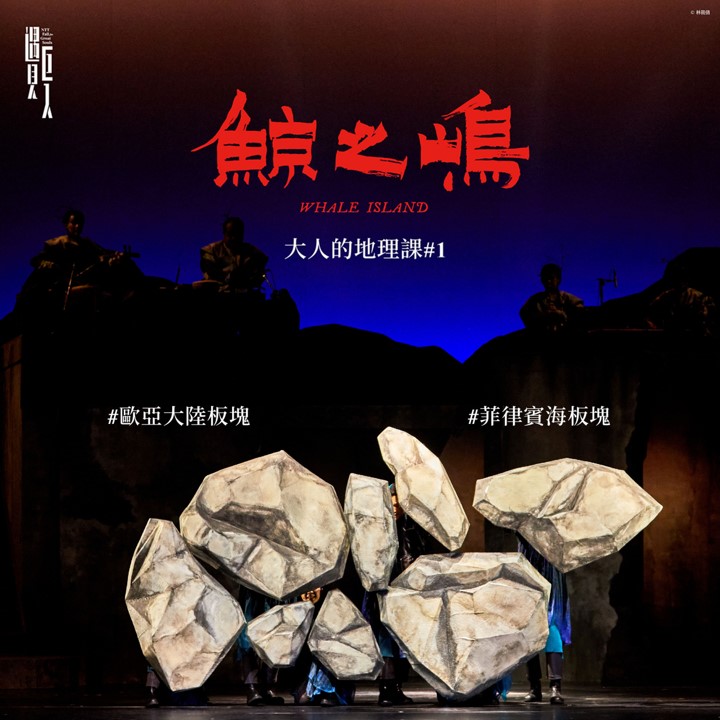

【第一堂:板塊構造論】

✍️板塊構造論:用來解釋大陸漂移現象的地質學理論,地球的外部由多個板塊組成,就像巨大的拼圖塊,構成了地球的外殼。這些板塊包括陸塊和海洋,它們的位置經過長時間不斷變化,其中 #歐亞大陸板塊 與 #菲律賓海板塊 的擠壓,造就臺灣這座島嶼的誕生。

✍️歐亞大陸板塊×菲律賓海板塊交界處:剛好位在跨越秀姑巒溪、花蓮縣的玉富自行車道上。在《鯨之嶋》的故事中,板塊擠壓就像是一首搖籃曲,孕育出性格截然不同的雙胞胎「鯤兮」、「鯢兮」。「鯤兮」靈感來自海中大魚、「鯢兮」靈感來自山中史前神獸,將展開一場奇幻的史前神話故事✨

【第二堂:北赤道暖流與黑潮】

✍️北赤道暖流:位於北赤道附近形成的海流,它在太平洋中從東向西流動,帶有大量的暖水,因此稱為「暖流」。

✍️黑潮:又稱日本暖流,因此在《鯨之嶋》的故事中,將黑潮以他的日文名稱「KURO」命名,而黑潮為全球第二大暖流,大規模流動的特性,在戲中被轉化為「風流浪子」,而這位風流浪子與善妒的火山島女神會擦出甚麼樣的火花呢?進劇場便知分曉!