比利時偷窺者舞團臺灣舞者余宛倫—用身體形塑情感與慾望的軌跡

今年11月,比利時偷窺者舞團將以《密室三舞作》(Triptych)首度登上臺中國家歌劇院大劇院,這部在全世界掀起熱潮、歐美各大劇院邀演不斷的作品,被德國舞蹈雜誌《Tanz》評為「永遠猜不到下一步劇情走向」;盧森堡週報《Lëtzebuerger Land》也讚嘆「揭露了我們最可怕的噩夢和無法滿足的慾望。」

這次演出還有一個特別值得關注的亮點—臺灣舞者余宛倫。

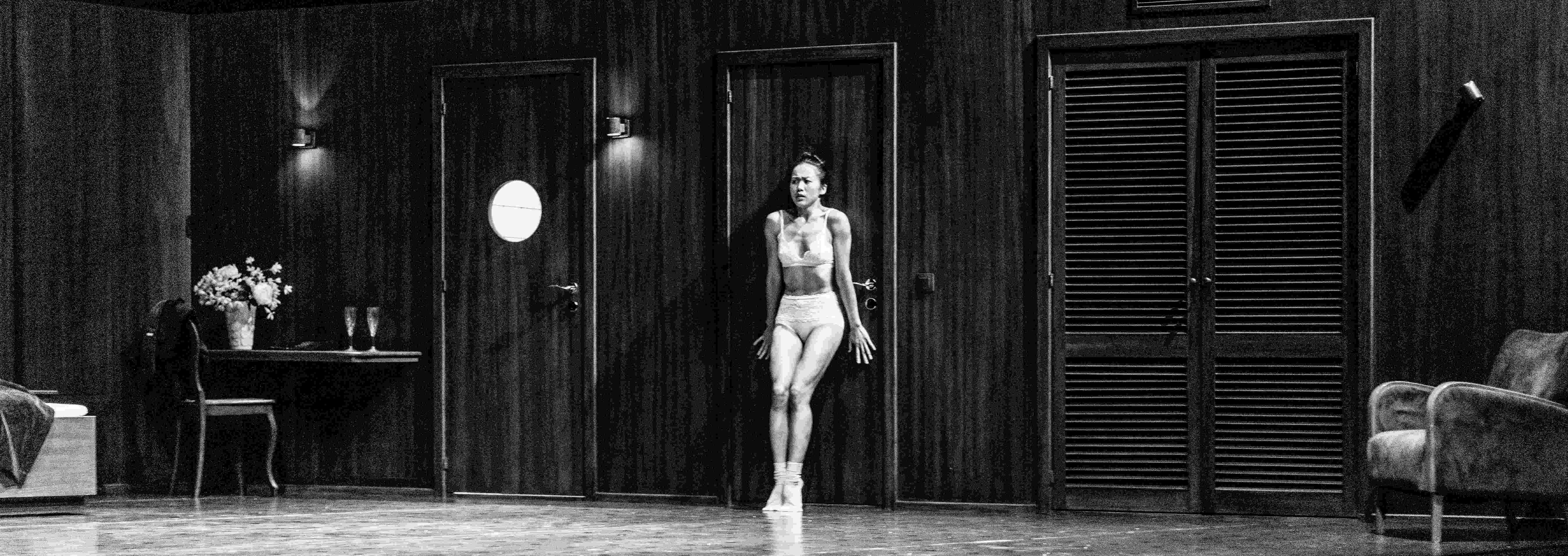

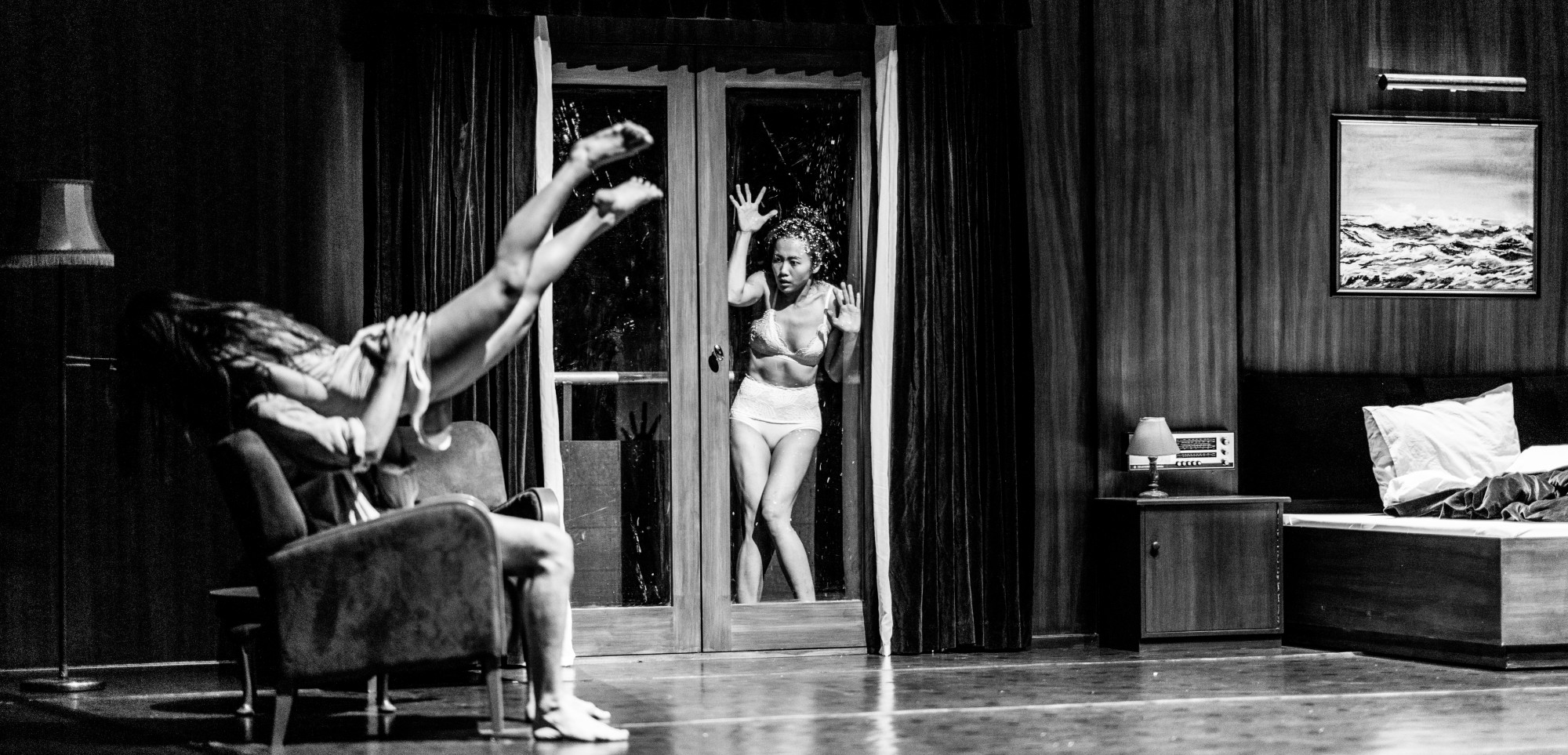

比利時偷窺者舞團臺灣舞者余宛倫 ©陳藝堂

2020年加入偷窺者舞團以來,余宛倫已隨《密室三舞作》巡演至比利時、法國、德國等12個國家;如今,她終於回到家鄉臺灣,邀請觀眾走進《密室三舞作》黑暗又迷人的內在世界。

這篇專訪將從舞者視角來看《密室三舞作》,以及余宛倫在國際舞團中的舞蹈旅程,巡演時有那些刺激難忘的回憶?該如何面對受傷不能跳舞的自己?在創作的路上,她有過那些嘗試?

《密室三舞作》©Maarten Vanden Abeele

「余宛倫驚人的肢體表現,是作品中最令人難忘的一幕!」—《Everything Theatre》

談談即將來臺演出的作品《密室三舞作》(Triptych)。

妳覺得這個作品想傳達什麼訊息?妳在舞作中扮演的角色?排練過程中,如何去揣摩角色?有遇到哪些困難點?

這3齣舞作於2013年、2015年以及2017年問世,是舞團藝術總監法蘭克.夏堤耶爾(Franck Chartier)和嘉琵耶拉.卡莉佐(Gabriela Carrizo)分別與荷蘭舞蹈劇場的舞者共同創作的作品。

還記得2019年夏天,接到嘉琵耶拉跟法蘭克通知我入選的來電,說了一句我印象深刻卻疑惑的一句話:「這個角色沒有很多舞蹈表現,你ok嗎?」

誰能夠對這兩位編舞家說「不」? 但後來我懂他們的意思了。

包括我在內的8名演出舞者,在2020年加入偷窺者舞團,用了4週重建作品與排練,然後就上場開始巡演了。我們依循著一個已經存在的劇本與角色,去重新吸收,並且揉捏出屬於自己的版本。

排練過程中,嘉琵耶拉跟法蘭克很少告訴我們作品在演什麼、誰跟誰是什麼關係。巡演一陣子後與舞者們閒聊才發現,一樣的作品,大家竟然都有不同的投射跟聯想。舞團的特色之一,就是沒有替補人選,某次有舞者在演出中撞擊到頭部,當場陷入暈眩,但下一段就是他的Solo,在完全沒有時間思考跟相互討論的當下,另一位舞者直接跳進去接演他的橋段,再接回自己的solo,驚險中順利完成。

我們在這樣一次又一次的特殊情況中發現,這個作品的驚人彈性與可能性,各式各樣的臨時調度,不但不違和,還常常開展出連我們自己都意想不到的新故事軸線,不但擴展了單一角色的視野,也累積了許多刺激又難忘的共同回憶。也因為這樣的運作模式,整個團隊,包括舞者與舞台技術人員之間的相互支持,以及保持專注與彈性,都是超級重要的事。

在時代感強烈的空間場景內,我將角色設定成威權時代下的產物。她盡忠職守、無微不至的照顧、打理這個家,可以說她是女僕或傭人,她都笑說自己是臺傭;她看盡這個空間的情愛糾葛,但大部分時候只是安安靜靜、甚至有點抽離的做著分內的事情,這並不代表她毫無心思,或面對誘惑心如止水;像其他角色一樣,她也有戲劇化的成分,她存在以及發光的時刻,不是那些我們期待的高技巧展現,很大一部分只是日常,但卻是平衡整齣作品基調的重要元素。

《密室三舞作》©Maarten Vanden Abeele, Peeping Tom

這個角色的原創來自荷蘭舞蹈劇場(NDT)的2位日本女舞者:Ema Yuasa及Rena Narumi。在進入作品的過程中,我發現這是第一次接演表演成分高於舞蹈的角色。原舞者來自有別於自己的文化背景,自己也較善於用純肢體來表現而非戲劇,加上排練指導主要以肢體走向而非戲劇方法做指引;在這樣重建(re-create)一個角色時,我反問自己:在這齣以西方背景建構之下的作品裡,為唯一的東方面孔,我跟這些人的關聯是什麼?這個角色服務及傳遞的訊息是什麼?她能夠帶著多少比例余宛倫的思考去呈現這個演出?

每次總是很開心聽到觀眾或朋友演出後的分享,很多視角與想法是自己在這個角色裡看不見的。有了四面八方的刺激與反饋,在一次又一次的重複執行下,自我(ego) 與角色彼此消融也一起成長;專注在每個當下並探索新的想像。過程中有掙扎也有驚喜,也發現越簡單的表演,真的越不簡單。

《密室三舞作》© Virginia Rota, Peeping Tom

這齣作品有相當強烈的視覺與聽覺體驗,當我們在較親密的劇場空間演出時,第一排的觀眾甚至可以有4D般的體驗,可能是被水噴到,又或者在你不注意時,其中一位舞者就掙扎滑行到你腳邊。就像在劇場裡看電影一般,Local一點的說,可以說是劇場版的八點檔,一部充滿世間愛恨情仇的恐怖懸疑片,撲朔迷離、藕斷絲連卻轟轟烈烈。至於在說些什麼,就留給觀眾們自己進劇場體驗這個Trip了!

與偷窺者舞團藝術總監法蘭克.夏堤耶爾(Franck Chartier)和嘉琵耶拉.卡莉佐 (Gabriela Carrizo)的工作分享,學著如何「鬆著用力」!

嘉琵耶拉跟法蘭克是2位個性截然不同的藝術家與老闆,但都留了很大的空間讓舞者們去發展與想像,當舞者對角色或是某些細節有疑問或新的想法時,老闆們大多會放手邀請你在今晚的演出中直接去嘗試跟實驗!

這樣的邀請模式在已存在的作品結構裡,常常越是荒誕(nonesense)的選擇,越是有趣。自由與挑戰一線之隔,就看你怎麼觀看它。也因為這個作品有許多無法排練的「當下性」及「自由度」,在一次又一次的巡演中,即使內心有著想要達成某種完美的強迫慣性,也都得慢慢放下執著,反而是好好的去玩,相信那些「不完美的美」,跟重新體會如何「鬆著用力」。

比利時偷窺者舞團共同創辦人:嘉琵耶拉.卡莉佐(Gabriela Carrizo)& 法蘭克.夏堤耶爾 (Franck Chartier) ©Virginia Rota, Peeping Tom

「Go far, have fun! and come back!」(去很遠的地方,好好玩!記得回來!)

這是法蘭克開演前跟大家打氣時,幾乎已變成儀式的一句口頭禪。

放鬆了,才有空間讓東西進來,才去得了更遠的地方。

在偷窺者舞團工作這幾年,妳的心得是什麼?

剛加入舞團時,已經跟舞團闖蕩多年,同是臺灣人的大牛學姊(劉怡君),也在巡演之於協助了《密室三舞作》的作品服裝重建,讓這個融入新環境的過程中少了些陌生、多了些溫暖。舞團的氛圍像是一個大家庭,雖沒有團課的設定,但不定期會舉辦工作坊和Party,這樣無刻意制定訓練的模式,大概也是每個表演者身體獨特性能夠保留的原因之一,身體似乎會更有意識的去找自己需要的訓練方式。每次短暫的與不常碰見的團員碰面時,即使只是聊聊天,也能發現真正表演的厚度,好多其實都是來自人生的體驗。

偷窺者舞團是我首次加入的全職舞團,在臺灣有幸與許多藝術家一起合作,但工作形式仍是自由接案。加入舞團的第一年,正值COVID-19的高峰期,許多被迫取消、延期的演出排程,讓巡演生活多加了一層挑戰。身體是我們最主要的工作工具,過去幾年常自以為健壯如牛,近幾年卻因為膝蓋韌帶的撕裂,很多簡單的事情突然都不能做了,從生活到舞台,很多事情必須重新學習。我開始自問:每個人是否都只是「暫時的健全?」當身體被迫的受限制、停止,其實給了我相當珍貴的機會,學習慢下來,去重新看待及建立身、心、靈三個層面的關係。

《密室三舞作》在巴黎歌劇院 ©Geoffrey Posada Serguier Peeping Tom

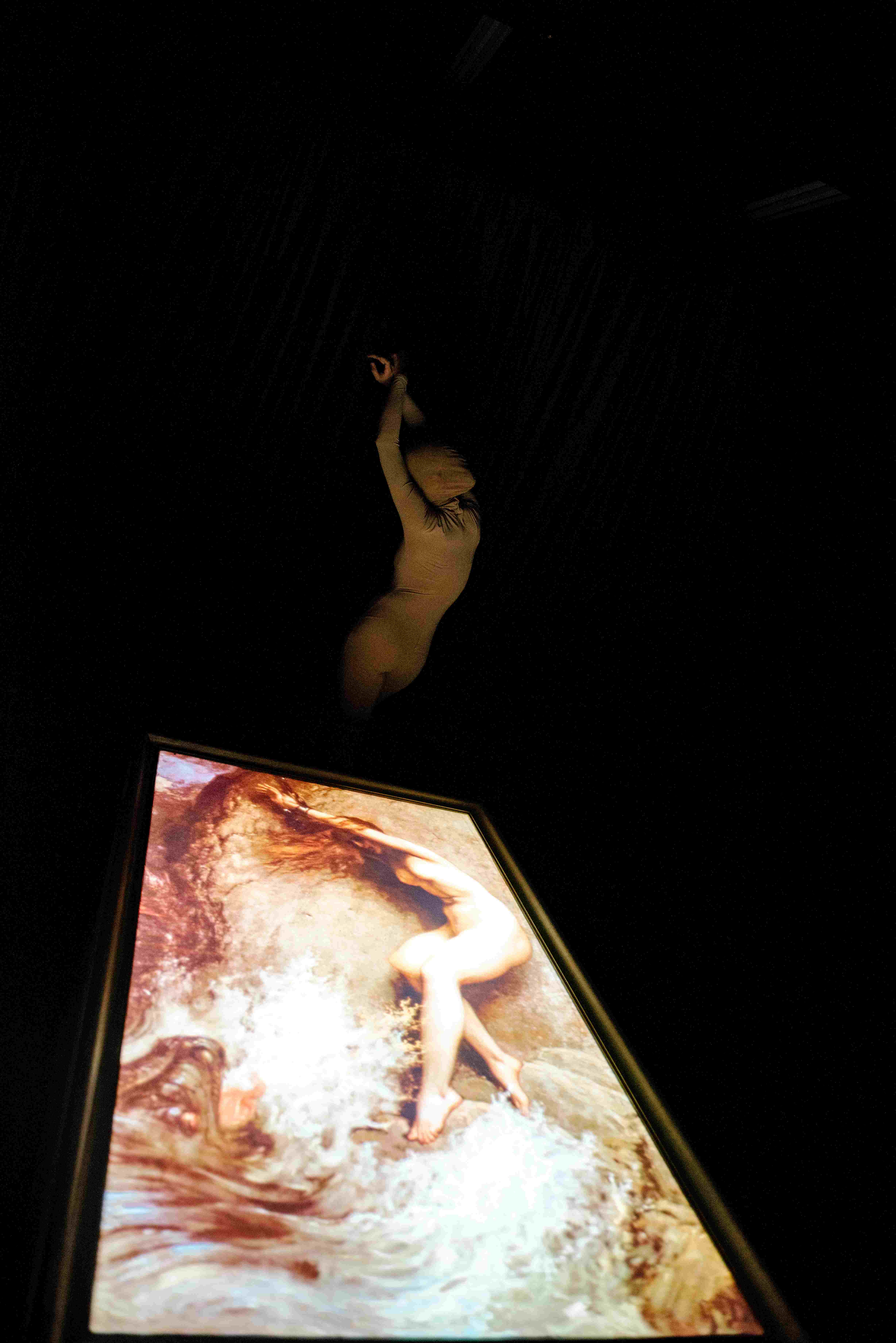

2020年妳做了一個創作發表《甦醒的繪畫》(Tableau vivants),回顧女性在藝術史及神話故事的各種角色,透過重新審視女性在不同角色中的身體的形態,反觀現今社會我們的日常角色扮演,妳怎麼看待自己在創作者和舞者身分之間的選擇?以及這作品對妳個人生涯的影響?

《甦醒的繪畫》是在創作路上蠻重要的一個作品,會這樣說是因為在做下去的當下就知道:「完蛋了,這真的只是一個開始而已。」

余宛倫 × Joeri Verbesselt × 黃美寧 ©陳藝堂

回憶起那段時光,每一天腦袋與生活都與當時的共同創作者、比利時電影創作人Joeri Verbesselt 與編舞暨舞者黃美寧,密集且極度專注的交織在一個深不見底又滾燙的大鍋裡翻滾,是一段火熱又滋潤的時光。也因為這段經歷而意識到,當某些大門打開時,你的人生彷彿就回不去了。

加入舞團工作及巡演後,是全新的面貌與挑戰。一開始我重新調整身分回到一名單純的表演者,卻在詮釋角色的過程中發現,一旦你的創作意識被打開後,就很難純粹、毫無二念的當一位執行者,表演當下做的每一個決定,都會回到腦袋裡提出各種疑問與質疑,「為什麼妳會做這個決定?妳有意識地在做這個決定嗎?這些決定代表了哪些訊息?這是妳要傳遞的訊息還是這個作品要傳遞的訊息?它們是同一種訊息嗎?」

從一開始的菜鳥到4年後的今天,我慢慢理解在表演中,想要取悅所有人是不可能的。當作品中的每個角色都有其必要性時,詮釋者(interpreters)必須放掉本身的身份和意識,才有機會靠近那個不太可能碰觸到的「零點」,帶著新鮮開放且不預設的好奇心,和角色一起探索表演中的各種驚喜與可能性。

比利時偷窺者舞團臺灣舞者余宛倫 ©陳藝堂

所以這算是身分轉換嗎?我覺得比較像在一個存在的形狀上多了另一種形狀,同時交織運轉,在思考上反而多了另一個層次的複雜度和趣味性,兩者已無法分離或獨立存在,只能在當下學習放手,找到最有可能的平衡。

目前《密室三舞作》的巡演行程已經安排到2025年,巡演之餘會多花一些時間回到自己關心的議題上創作;同時,在身體與表演上的分享之餘,也希望有更多機會去討論如何在高壓、高消耗的環境中,照護身心的技巧和方法,這些是學校不太教、我們也常常忽略的。當然,持續保持好奇心,跟有緣及相互欣賞的藝術家工作,也是我期待的,這樣交織的工作經驗帶給我許多養分,也希望未來能夠有更多機會回家與大家分享學習。