光影之間—專訪阿比查邦・韋拉斯塔古

©Supatra Srithongkum and Sutiwat Kumpai

阿比查邦.韋拉斯塔古(Apichatpong Weerasethakul)的創作深受其當代建築訓練的影響,同時也汲取泰國電影與流行文化作為養分。他在芝加哥藝術學院時期所接觸的前衛電影,讓他敏銳地察覺「電影是一門空間的藝術。」阿比查邦至今所創作的八部長片,奠定了他在當代影壇的重要地位,並曾多次於坎城影展獲獎,包括 2010 年的金棕櫚獎,而這些僅是阿比查邦的部分創作。他創作多部短片、裝置藝術,以及兩部劇場作品,在美術館及劇場空間中展開大量沉浸式感官探索。

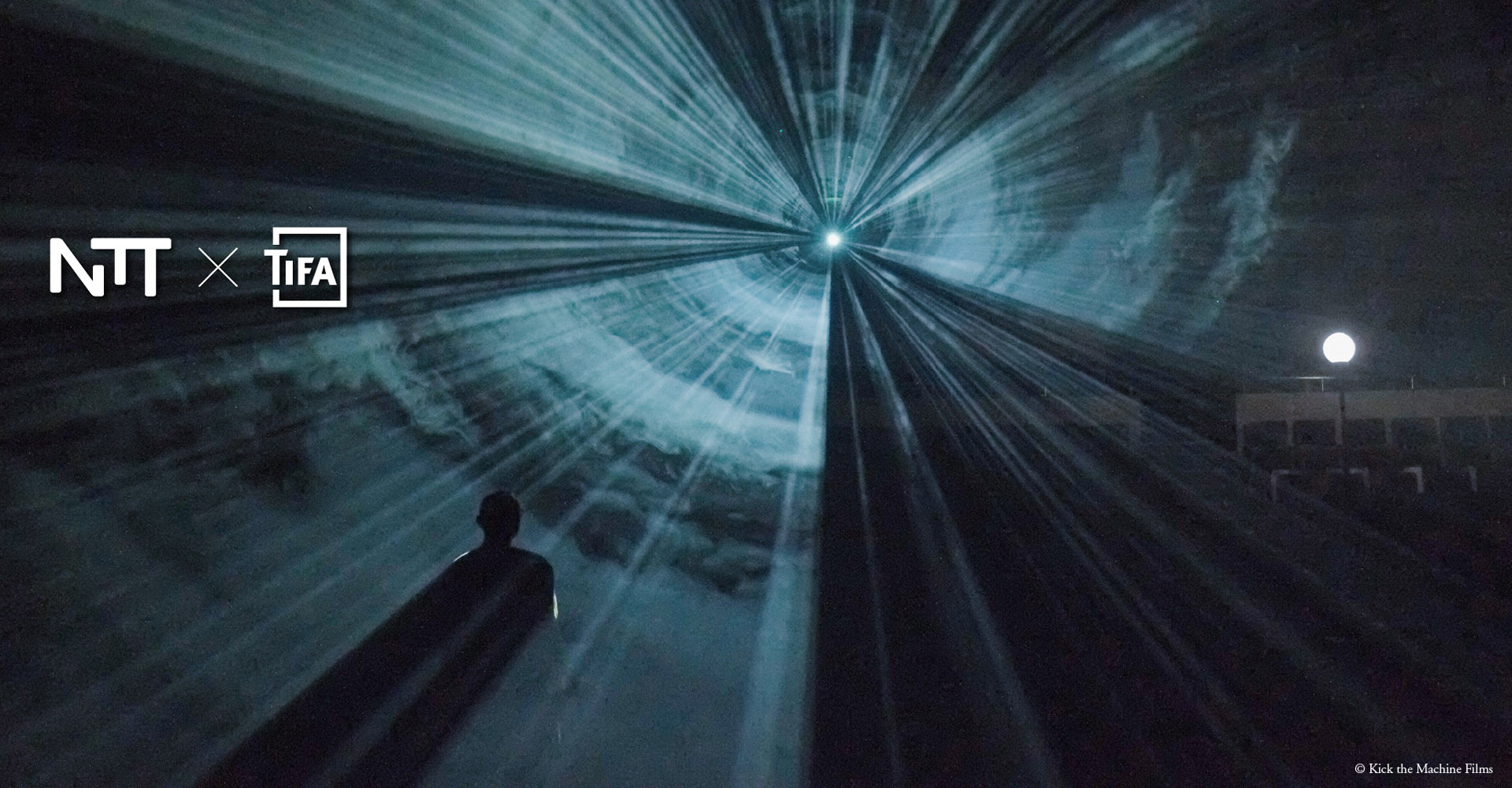

阿比查邦作品中光與暗的強烈對比,不僅是他對電影不斷變化本質的致敬,也串起與睡眠及夢境的關聯。此外,光影亦是他與信仰及在地歷史展開對話的途徑。在他的作品中,那看似始終平和的影像之下,潛藏著悶燒不息的政治敏感性。

電影是你主要的創作媒介,但你也曾探索其他創作方式與展演形式。同時,你對虛擬實境與人工智慧等最新科技也抱有濃厚興趣。請問這些工具如何在你的作品中相互搭配呢?

我喜歡觀察各種動態,包含光的流動、人的動作,及思緒的流轉等,而科技所帶來的變動也同樣令我著迷。對我而言,虛擬實境與人工智慧使我們得以展開許多引人入勝的探討,包含創造、現實、自我,以及「何謂人類」的討論。這些科技仍在發展初期,而這正是令人感到興奮的原因,因為我們能親眼見證它們所引起的混亂、抗拒及控制的企圖。不過無論如何,我想自己依然延續我那一貫、極為個人的創作方式,只是如今作品中有部分是透過這些新工具來呈現。

©Seunghyuk Park, Courtesy of MMCA

《與太陽對話》(VR)由兩個部分組成,而就像你的一些長片作品一樣,觀眾對空間的體驗會在中途轉變。能否談談這樣的結構是如何發展的呢?

一開始,我想在同一個物理空間中帶領觀眾穿梭於兩個場域。但實際演出後,我逐漸意識到,除了空間的轉換之外,還包含我們對記憶的理解與感知的變化,意指觀眾能在當下感知到他人經過的動向,以及聲音的軌跡。隨著演出推進,你會逐漸察覺到現實其實有許多層次,因此現實的本質既主觀又虛幻。我認為這種感知與冥想時的體驗非常相似。

©Theater Commons Tokyo '24 photo Shun Sato

你在首部劇場作品《熱室》(Fever Room)中,對煙霧、空氣、溫度等無形元素進行相當複雜的編排。能否談談這次的作品在技術上所面臨的挑戰,以及將創作想法和初稿落實的過程?

將我的想法轉化成虛擬實境相當不容易。我發現自己一直是以電影製作的角度思考,特別習慣以鏡頭視角構思畫面,因此我一直繪製分鏡圖給負責創作 VR 的谷口勝也(Katsuya Taniguchi)。但最後我選擇放手,讓他自由詮釋圖中的不同部分,實驗各種可能性。我們是同世代的人,因此也享有許多相同的文化體驗,例如我們都熱愛法國漫畫家墨必斯(Mœbius)的作品。隨創作過程的推進,我們逐漸刪減作品中的元素,轉而專注於對特定細節、陰影、質地與時間的雕琢。

虛擬實境這個媒介最令你感到興奮的地方是?

起初,我認為虛擬實境不過是電影演進過程的下一步。畢竟電影史一路朝寫實邁進,使觀影體驗愈加接近我們的眼耳實際感知世界的方式。電影從無聲到有聲,從黑白到彩色,就如同我們的夢境。但在參與這個 VR 作品後,我意識到虛擬實境遠不只是電影技術的進化,它是一種融合戲劇、電影,以及介於兩者之間一切形式的綜合體。它對我們定義現實的理解至關重要,因此對我來說,虛擬實境是個蘊含強大思考與反思潛能的媒介。

©Hervé Véronèse

能否談談你與坂本龍一的合作?

這是我與坂本龍一的第二次合作,前一次是 2017 年於巴黎布朗庫西工作室展出的短片《異步:第一束光》(async-first light)。我從小聽坂本先生的音樂長大,因此在這件作品的聲音創作過程,反而比影像的創作還順暢。我在就讀建築系及藝術學院期間,都持續聽著他的作品,坂本龍一的音樂幾乎可說是我的人生配樂。我與他在許多不同面向享有相近的敏感度。在剪輯過程中,我曾給他一些影像片段、分鏡圖以及埃德沃德・邁布里奇(Eadweard Muybridge)的攝影作品。此外,我也特別向他強調了「無限」的概念,以及進入空寂狀態時的喜悅。經過他的兩次嘗試,我們最終共同完成了一件非常美麗的作品。

©zakkubalan

你將在斯里蘭卡拍攝第九部長片,這是繼於哥倫比亞拍攝《記憶》(Memoria, 2021)後,你再次選擇泰國以外的地方進行拍片,同時你也著手修復自己所有的電影作品。時間與距離是否促使你回望自身作為電影創作者的變化?你如何看待過去這些年?以及對於下個十年又有什麼想像?

現在,我覺得推動我創作電影的動力,來自於認識新的人、探索未知的地方。電影不是個產品,更像是個會逐漸成長的家庭。我很少去預想未來,或思考自己要完成什麼目標,因為對我而言,最重要的是整個過程。我也很少回望及分析已經完成的作品,但這個修復計畫讓我得以按下暫停鍵。我最近重看了《熱帶幻夢》(Tropical Malady, 2004),竟讓我落下眼淚,因為我發現我已經不再是當年拍下這部片的那個人了。

文章出處:https://www.festival-automne.com/en/interview-apichatpong-weerasethakul