不只是三士集結——真快樂掌中劇團《壵》雙導演柯世宏、王世偉

文|賴韋廷 攝影|詹朝智 圖片提供|真快樂掌中劇團

真快樂掌中劇團形塑布袋戲新美學的集大成作品《壵》,以解構布袋戲元素的手法,呈現古典小說中的英雄故事,既凸顯傳統元素,如說書人、操偶師的可貴,也巧妙呼應文本,讓觀眾看見不只是掌中乾坤,而是戲台裡外皆有英雄。

真快樂掌中劇團(以下簡稱為真團)近年推出的戲,總在不斷挑戰布袋戲既有框架,曾於2023年臺灣戲曲藝術節首演、今年年底獲邀於臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列演出的《壵》,正是這些挑戰之中集大成之作。

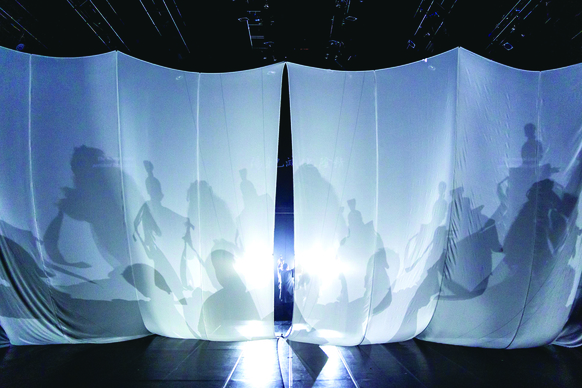

在這齣戲裡,沒有傳統彩樓,靠著巧妙運用布幔創造舞台,乃至於視角不斷流動、變形,彷彿整個劇場都是戲台,將觀眾與偶師、樂手及戲偶們都容納其中。中西器樂融合的配樂將取代熱鬧、陽剛的鑼鼓齊鳴,換上格外乾淨、陰柔的古風樂音,例如胡琴搭配鋼琴,或是嗩吶搭配大提琴等,引領觀眾感受時間流逝,細細凝視眼前的故事。

《壵》在解構布袋戲的過程,仍捕捉到組裝布袋戲的核心要素,並以更突出的方式創造出新的火花。攝影|林筱倩

當代觀點下的英雄詮釋

創造包覆所有人的情境,卻不力求眩人耳目,讓觀眾帶著幾分清醒,隔著一點距離欣賞愛恨情仇,因為這是一個後設意味十足的古典故事。

三士為壯,「壵」即是「壯」的古字。《壵》取材自明代馮夢龍小說《喻世明言‧羊角哀捨命全交》,描述結拜兄弟──左伯桃與羊角哀相約共赴楚國,報效賢君,不料途中遭遇暴雪,左伯桃自我犧牲讓義弟獨活;羊角哀則在功成名就後,不忘情誼,上山厚葬義兄,卻於夢中見左伯桃哭訴遭受刺秦義士──荊軻之鬼魂所欺凌。為替義兄抱不平,羊角哀自刎赴陰間,兄弟聯手戰荊軻,又稱《二鬼戰荊軻》。

歷來解讀這個故事,總不脫忠孝節義的框架,視之為血脈賁張、快意恩仇的英雄傳奇,但《壵》導演之一柯世宏強調:「我們不是要推崇英雄主義。」因刺秦而名留青史的烈士荊軻竟成了陰間惡霸;羊角哀為替義兄出頭,命都能捨,然而這竟是為了兄弟齊心,一起鳩佔鵲巢!「為爭地盤而大打出手,如此一來『英雄』還是英雄嗎?」故事的轉折處,他窺見所謂的「忠義」,其實充滿辯證意味。

從小聽過無數忠孝節義故事的柯世宏,總能以另一種觀點看待傳統文本。他來自布袋戲世家,家中經營的真團本就是傳統戲曲界極其特殊的存在,是臺灣少數三代共同經營的家族劇團;第一代主演更是臺灣早期布袋戲罕有的女頭手(戲班主演者),獲文化部肯定的「人間國寶」江賜美。

《壵》加入地母娘娘角色,從女性、自然力量的敘事角度,以柔軟的歌詠,溫柔接住左伯桃與羊角哀的犧牲。攝影|王弼正

不拘傳統 敢於創新的表演基因

表演不拘傳統,正是真團傳承多年的底蘊之一。江賜美年輕時不曾拜師學藝,而是靠著到處打聽、學習與模仿,勤於師法各個劇團所長;她也勇於與眾不同,在多數布袋戲迷偏好武打戲的年代,曾推出長達3小時,全無武打橋段,只憑細膩感人口白感動觀眾的劇目。

來到第三代,柯世宏近10年也頻邀跨領域的表演工作者合作,運用光影、裝置、演員與諸多現代劇場手法,解構布袋戲傳統演出形式,製作出《孟婆.湯》、《一丈青》、《王爺飯》、《My Puppet My Life》、《掰》等作品,使布袋戲展現當代劇場的新風貌。

以劇場《群眾》獲得第18屆台新藝術獎「表演藝術獎」殊榮的劇場導演王世偉,這次也一同擔綱《壵》導演。柯、王兩人的合作始於2021年,當時王世偉已是《掰》的戲劇顧問,至今卻仍自嘲「對布袋戲還是很不熟」,然而美學就建立在距離上,他對布袋戲、真團成員的觀察,造就了《壵》在表現形式上的亮點。

《壵》透過賢士、義士、烈士討論英雄的意義究竟為何,並重新詮釋布袋戲舞台美學。攝影|王弼正

以創新形式與文本對話

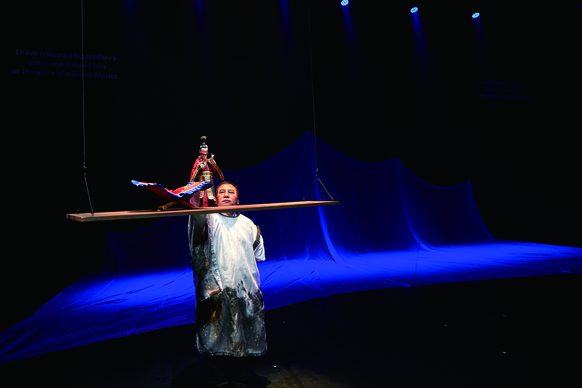

藝評形容王世偉:「在舞蹈戲劇、當代音樂、布袋戲等領域,經常勾勒人與人、觀眾跟觀眾、演員跟觀眾、舞台跟燈光之間,親密又緊張的關係。」在《壵》當中,他也透過解構手法,將布袋戲各種元素,諸如戲偶、演師、說書人、樂師、技術人員之間,如何各司其職,相互協作的關係,呈現在觀眾眼前。

例如:解構演師(操偶人員)、說白與戲偶合一的表演傳統,說書人一向為布袋戲藏身幕後的主演,為劇中角色配音與推展劇情,俗諺說:「一聲蔭九才,無聲毋免來。」(Tsi̍t siann ìm káu tsâi, bô siann m̄-bián lâi.)即說明口白的重要性。《壵》口白由真團第二代,團長柯加財(柯世宏父親)擔綱,被單獨安排在觀眾席正前方,不但使觀眾對韻味濃厚的念白印象更深刻,也能清楚觀察說書人如何根據鑼鼓點與演師演出情況,即時調整念白,柯世宏打趣道:「有觀眾說整場戲都在偷瞄說書人接下來要做什麼!」

形式上的搶眼處,不只是拆解元素,提供另一種觀看上的可能,也回應著故事本身。「最初的靈感是想做柯世宏、柯世華兄弟檔的故事,他們在劇團內外合作無間,互相成就對方的那種關係,更符合我對『英雄』這個概念的理解。」王世偉形容,真團第三代柯家兄弟同為手足,也同為布袋戲演師;柯世宏負責戲劇編導.柯世華則打理財務與營運,就如表與裡,一起撐起了劇團。

《壵》的戲裡戲外,都在上演著彼此犧牲與成全,「英雄」的誕生從來不是一個人的事。如同本劇的雙重敘事,在說書人之外,還有神祕的地母娘娘引領觀眾,給予故事更溫柔的凝視。布袋戲總是勸善,《壵》則為這個傳統賦予更當代、更寬廣的意義。

(右)柯世宏/真快樂掌中劇團行政總監

結合布袋戲與西方偶戲、劇場元素,榮獲第29屆傳藝金曲獎「最佳團體年度演出獎」肯定,且代表臺灣前往參加2018法國亞維儂藝術節表演。

(左)王世偉/劇場導演、譯者與專欄作家

深諳歐陸劇場文化,曾以《群眾》獲得第18屆台新藝術獎「表演藝術獎」的殊榮,2021年獲選為臺灣當代文化實驗場Creators。