非關柏林的《柏林製造》

文|陳成婷 旅德劇場工作者 照片提供|臺中國家歌劇院

當我們開始渴望真實,還能有多少的意想不到。

進或退,又或是無法選擇

「有一天,你聽說樂團要為希特勒演奏一場生日音樂會,你又想著要站起來。但你意識到,你已經在『帝國管絃樂團』(Reichsorchester )演奏得太久,進退兩難了。你又繼續坐著。很長一段時間裡,你只有兩個選擇:坐著,或是站起來。然後有一天,你意識到已經沒有選擇了。如果站起來,那可能意味著你的死亡。」

「要嘛沒有酒,要嘛沒有杯子。很少有世代能兩者兼得。」

「我違背自己的意願,親眼目睹了理性的慘敗,這是史上獸性最瘋狂的勝利。」

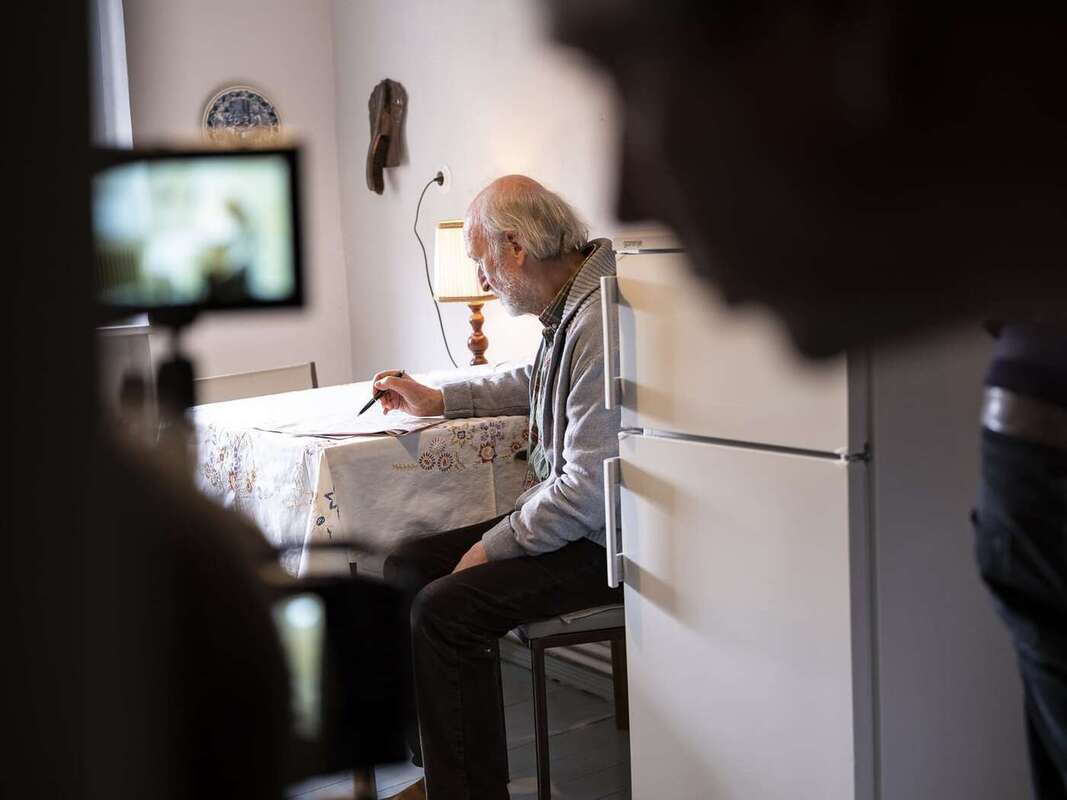

©《柏林製造》影片畫面/老年的莫爾(右)與他多年不見的戰時團員好友回憶當年

©《柏林製造》影片畫面/老年的莫爾(右)與他多年不見的戰時團員好友回憶當年

這些對話來自劇場作品《柏林製造》(The Making of Berlin)劇中影像的幾個片段:二戰末期,納粹德國宣傳部接掌柏林愛樂,兩個老成員—一個樂手,一個舞台監督,多年後重聚,在鏡頭前回首過往。藝術家生命在時代逆流中的卑微求生,成為一輩子的心魔。歷史的不堪,與當下柏林的粉彩叛逆,對比鮮明。

故事圍繞著柏林這座城市展開,德國老人莫爾(Friedrich Mohr)日記中的一句話:「比起敵人的言語,我更銘記朋友的沉默」,深深觸動了劇場藝術家Yves Degryse。他動心起念,想要圓滿這個歷史的遺憾:重現1945年柏林戰役前後,一場因技術問題而未竟的空中音樂會—由7個藏身於地下碉堡中的樂手們實時演奏,連線透過廣播放送,曲目是華格納《諸神黃昏》中,那不超過十分鐘的《齊格飛送葬曲》。

©《柏林製造》影片劇照/Gordon Schirmer

©《柏林製造》影片劇照/Gordon Schirmer

源於真實,卻牴觸另一段真實

作為比利時紀錄劇場柏林(BERLIN)的核心人物和主要創作者, Yves Degryse 帶著團隊從安特衛普踏上了這段義無反顧的旅途,動員身邊所有可能的資源,拜訪老人,重返當年的歷史地點,聯繫比利時弗拉芒歌劇芭蕾交響樂團與Klara廣播電台共同製作,記錄了整個重現防空碉堡演奏會的過程。然而,旅程中戲劇性的轉折,讓這一切「源於真實」的紀錄,開始牴觸另一段「可能的真實」。最終,已無法喊停的製作,妥協成了一個『紀錄式的虛構』(documentary fiction)。謊言太昂貴,在一次內部會議中,一位團隊成員問道:「我們真的還在乎,眼前看到的是真還是假嗎?」爾後,整個過程又再製成了《柏林製造》這個劇場作品。

Yves Degryse 今年在接受布魯塞爾當地媒體 Bruzz 的訪談時,回答了一個問題:「在創作過程中,你會一再犯什麼錯誤?」 他說:「總是想從 A 到 B,卻忘記唯一的路徑是 W,然後回到 D,最後經過 O 到達 Y。事後我總是很感激這一點。錯誤其實是一份禮物,我一直希望得到它。」如今回看,莫爾選擇錯誤的陳述,反而給了作品新的出路,創造了紀錄式劇場一個新的可能性。

Yves Degryse ,演員出身,在劇場創作之外,仍時不時參演電影或比利時本土電視劇,他的劇場作品充滿了對人性的深刻洞察,特別擅長挖掘平凡人物背後不尋常的故事,與大歷史聯繫起來,同時不失輕盈真切的直覺與幽默。2023 年,他接任根特國立劇場(NTGent)的聯合藝術總監之一。其創作理念與前任總監 Milo Rau 在根特宣言(Ghent Manifesto)中「讓再現本身成為真實」的精神高度契合:觀眾沉浸在一個由真實素材建構的「再現」世界中,從而讓「再現本身」擁有了強大的真實力量,提出問題,引發思考。是根特宣言所倡導的政治劇場、社會參與、模糊藝術與現實界線等理念的傑出實踐者之一。

©《柏林製造》影片劇照/Koen Broos

©《柏林製造》影片劇照/Koen Broos

真實的不同層次

歐洲紀錄劇場的脈絡,從戰後對歷史道德責任的嚴肅追問,發展到利用不斷創新的形式,對當代全球社會的複雜性,進行持續地提問與批判。在全世界後現代戲劇(Postdramatisches Theater)的範疇中,紀錄劇場已是稀鬆平常的創作方式。就在各家評論與流派紛紛擾擾地還在討論「怎麼樣才是真實」以及「劇場與真實的距離」時,《柏林製造》提出了一個新的思考方式:真實,同時具有好幾個層次,個人記憶中的真實、歷史紀錄下的真實,以及被眾人相信的真實。虛構與真實再也不是光譜的兩端,還有一個交織在一起的灰色地帶。但這會讓我們失去信仰嗎?抑或接受這個無法用單一價值觀來理解的世界?

看看今日的柏林又是如何?2025 年 9 月 27 日,10萬人走上街頭,參與 All Eyes on Gaza 遊行,抗議以色列對加薩的種族滅絕行徑。這是柏林迄今規模最大的加薩聲援行動。基於二戰歷史的不堪,德國必然要在政治上作為以色列盟友,然而,事情不再這麼簡單:受害者與加害者,人民與政府,見證歷史與書寫歷史的兩方,眾聲喧嘩。每個人手握真相,大聲疾呼,真相與真實越來越像是一種疊影或殘影,沒有一條清晰的輪廓可以勾勒。但每一個人的手邊,都搆得到一支筆。

以「柏林」作為萬城之名的象徵,比利時紀錄劇場柏林以《柏林製造》作為20年創作計畫「全新世」系列(Holocene)的句點,劇中的故事,源於柏林,又非關柏林。而劇場,作為一個總體藝術發生的現場,承載並重製了許多在場與缺席的紀錄、真相與想像。有趣的是,上述的一切,又只能發生在作品演出的當下,在劇場裡的現場,與眾人一同呼吸,每一個過去的瞬間,都無法完全重現,僅存在觀眾腦海中,留待被轉述與紀錄。

©《柏林製造》劇照/Koen Broos

©《柏林製造》劇照/Koen Broos