讓摔角與馬戲砰火花!——羅伯.勒帕吉的大眾娛樂夢

文|耿一偉 照片提供|臺中國家歌劇院

法國文學批評家羅蘭.巴特的名著《神話學》,開篇就在討論摔角,第一句話寫道:「摔角競技最大的效用在於,它是一項過度極端的表演。我們眼前所目睹的,想必就是古代戲劇的那種誇張表演方式。」這次臺中國家歌劇院邀來加拿大天才導演羅伯・勒帕吉的新作《砰!》,完整呈現摔角在劇場性的方方面面。

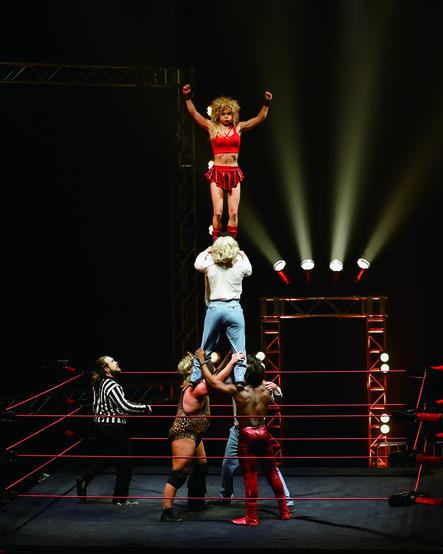

透過馬戲藝術、迷人的燈光和布景、豐富的編舞以及引人入勝的曲折情節,探索和慶祝世界各地的摔角文化。© Francois Larriviere

《砰!》所展現的劇場性,從舞台上到舞台下,從裁判、評論員、選手、照護員到觀眾,每個人都以激情的符號學,參與這一場關於善惡對決的肢體大戲。但是,《砰!》不是一齣關於摔角的戲,而是一齣馬戲,只是這個馬戲演出,是藉由摔角世界的角色對決,還有場內場外的各種相關行為(比如觀眾或裁判),充分表現各種馬戲技巧。

誇張的格鬥橋段 營造引人入勝的戲劇感

基本上,整個《砰!》由6場摔角段落構成,內容包括單打、雙打、女子摔角、男女混合雙打、多人大對決等目前所有摔角比賽形式。其中第4場是兩位面具男的對決,一位外號是戰鬥者(El Luchador),另一位則叫魔鬼男(El Diablito)。如同我們熟悉的摔角套路,必定有一個代表善良的一方,而另一位則代表邪惡。從名字、造型到行為都有簡單且明確的符號化差異,邪惡的一方往往會拿出暗器,以卑劣的手段偷襲對手。這一個段落中,魔鬼男拿出的暗器,實際上是扯鈴。這項原本在馬戲或特技演出中常見的技巧,化為如血滴子般的攻擊暗器,不僅繩子可以拿來勒對方的脖子,也可以利用摔角場的圍欄,讓纜繩成為扯鈴滾動的新空間。在這裡,摔角與馬戲兩者合而為一,馬戲凸顯了摔角的表演性,而馬戲中各種超高技巧,使得摔角的對決誇張到一種極致。比如擒拿對手時,倒在地上被擒拿的一方,透過軟骨功來刻劃身體被傷害的殘酷,導演還利用各種誇大的音效來強化攻擊效果。

沒錯!這一切暴力都是假的,都是一種娛樂表演,我們卻從其中得到發洩的快樂(包括場外觀眾的叫囂)。摔角是大眾文化的一環,勒帕吉青少年時期相當熱衷看摔角,這項娛樂是魁北克城市文化的一部分。《砰!》於2024年3月首演的同時,魁北克文明博物館(Musée de la civilisation)邀請勒帕吉與他的團隊機械神(Ex Machina,同為戲劇製作單位),策劃一個名為《摔角場上的魁北克》(Wrestling: Québec in the Ring)展覽,透過結合視覺藝術與數位科技的形式,展示摔角與魁北克城市文化記憶之間的關係,展期將至2025年4月20日。

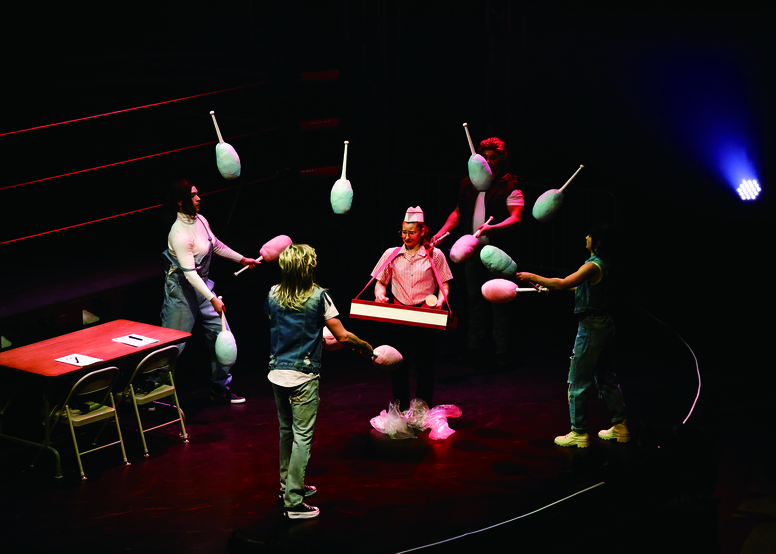

觀眾的目光將轉移到摔角擂台外,被沒有參與戰鬥的角色所吸引,這些小插曲滑稽又富有詩意。© Francois Larriviere

熟稔馬戲技巧創造跨語言劇場魅力

或許,我們可以再往回推一點,來看勒帕吉與摔角的關係。2019年6月,由他擔任藝術總監、名為「鑽石」(le Diamant)的新劇院,終於在魁北克開幕。那時勒帕吉很清楚,要讓劇場成為市民生活的焦點,就得在大眾與藝術之間取得平衡。即使他當時已是國際級的藝術大師,劇院節目不是只推出代表他個人品味的作品,而是會固定安排摔角節目在鑽石劇院演出,目的是希望吸引大眾親近劇院,然後再逐步拓展大眾對其他演出類型的興趣。

至於馬戲,向來是魁北克省的重要文化輸出,知名的太陽劇團(Cirque du Soleil)就來自魁北克另一個城市蒙特婁。勒帕吉與太陽劇團合作過兩檔製作,其中在拉斯維加斯的定目劇《KÀ》,從2005年起至今連演近20年。內容透過一對失散兄妹互相尋找彼此的故事,將各種馬戲技巧置入其中。這次與魁北克的FLIP Fabrique馬戲團合作,對勒帕吉來說已是駕輕就熟。

不論是馬戲或是摔角,都是大眾記憶中的一部分,都是身體技能的炫技表演。人們在觀賞比賽時,可以大聲呼喊他們喜歡的表演者名字,對表演發出驚叫或叫囂聲。《砰!》也刻意透過各種罐頭音效,營造出這種共同參與的熱烈氣氛。這齣戲完全沒有語言隔閡,純粹用肢體(有些段落讓我們想到卓別林的默片),就足以讓觀眾再度回到全家同樂的美好童年時光。

羅伯.勒帕吉Robert Lepage,加拿大魁北克人,當代最具影響力的跨領域劇場魔法師,身兼劇作家、演員、導演,作品跨足劇場、電影、歌劇、演唱會等領域,擅長透過場面調度與舞台編導技巧來敘說故事,全能的才華備受國際肯定,被譽為「現代達文西」。© Hélène_Bouffard