說真相的人—歐斯特麥耶與易卜生

文/耿一偉(臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

歐斯特麥耶從2002年執導了《玩偶之家—諾拉》之後,到他於2012年執導《人民公敵》之前,他幾乎每兩年就會做一齣易卜生的戲。在我們細數這個名單之前,我們先在《玩偶之家—諾拉》停留一下,這是歐斯特麥耶第一次來台灣演出的作品,那是「兩廳院世界之窗—2006德國狂潮」。歐斯特麥耶因為這齣戲,入選了2003柏林戲劇盛會(Theatertreffen),這是每年挑出德語系(德國、奧地利與瑞士德語區)十大最受關注的作品,於隔年5月到柏林演出的戲劇節。後來,他又以《海達蓋伯樂》(2005)入選2006年的柏林戲劇盛會,《海達蓋伯樂》的劇場電影版,也於2006年在臺北光點舉辦的影展《穿越劇場的玻璃—劇場導演的影像創作》中放映。歐斯特麥耶到目前為止,有6次入選的柏林戲劇盛會的演出,讓他名列當代最重要的德國劇場導演之一,而易卜生是他唯一入選兩次的劇作家。這兩齣戲在臺北的連續呈現,在當年也創造了一股歐斯特麥耶的風潮。

國際劇場巨擘導演托馬斯.歐斯特麥耶(Thomas Ostermeier)© Debora Mittelstaedt

這次要來的《人民公敵》,雖然沒有進入柏林戲劇盛會,卻是他最受歡迎的演出,2012年先在亞維儂藝術節首演,巡演全球(含臺中)剛好40個城市(至於他另一部很受歡迎的《哈姆雷特》,於2008年首演到今年底將巡演32個城市)。其他歐斯特麥耶執導的易卜生劇本,還包括《建築大師》(2003)、《約翰.蓋柏瑞.卜克曼》(2008)與《群鬼》(2010)。這些作品必非照本宣科的演出,與其忠於文本,歐斯特麥耶更重視與當代社會的對話,說這些作品是改編自易卜生,可能更適合,比如《玩偶之家—諾拉》就改了結局,讓諾拉開槍殺了老公。

做了這麼多易卜生的戲,歐斯特麥耶對他的文本有獨到見解,他說:「我之前就提過,我在易卜生的劇本中發現兩個重要主題。第一個是經濟壓力與財務憂慮所牽涉到全面性問題,第二是家庭的面向。」這些問題對歐斯特麥耶來說,代表著資本主義對現代生活的全面殖民。他強調:「我對易卜生《人民公敵》的解讀,圍繞在如果我們處在一個完全被經濟的緊迫性所定義的社會當中,真理還有什麼機會?」

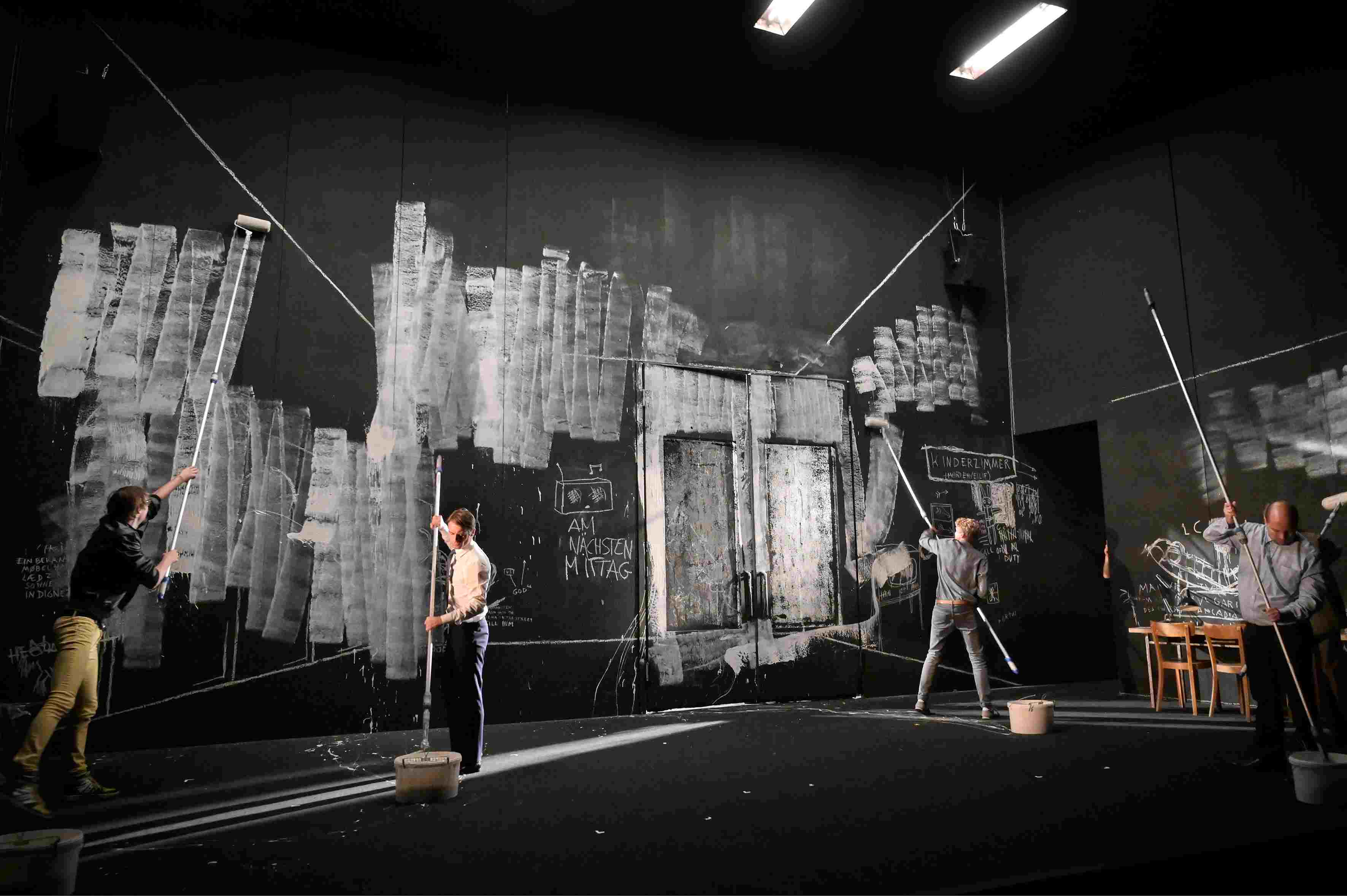

《人民公敵》劇照 © Arno Declair

了解這一點,觀眾才能明白為何《人民公敵》一開場尚未演出前,舞台上就投影一段話在半透明的大幕上,「I AM WHAT I AM,這是一個美國運動鞋廠家的廣告語,它不單純是謊言,也不只是廣告宣傳,而是一場軍事行動,是戰爭的呼聲,反對一切生物間的關聯,反對周而復始的迴圈……」這段話也是劇中主角史塔克曼醫生在演講時的一段台詞。透過這樣的重複強調,歐斯特麥耶讓觀眾直面《人民公敵》最重要的戲劇衝突——我們要為了經濟利益而蒙蔽真相嗎?

這樣的衝突也發生在我們每天的政治生活當中,《人民公敵》在全世界各大城市或藝術節演出,都引發了現場觀眾的激烈討論(在此先不暴雷,但這是演出的特殊機制),甚至2018年北京場首演後就刪掉現場互動,並停演之後的南京場。

《人民公敵》劇照 © Thomas Aurin

如同戲中的主題曲之一,也就是大衛鮑伊《改變》(Changes)的歌詞唱的:「改變,只需要成為一個與眾不同的人」,《人民公敵》讓我們體會劇場說出真相的力量。