絕對樂觀,絕對鼓舞!——史蒂芬妮.雷克舞團《舞動狂響》

文|陳品秀 照片提供|臺中國家歌劇院

9位舞者、9位鼓手和9套鼓組,這樂與舞的9的3次方,可以有多少聲響與肢體靈動的變化?澳洲備受矚目的編舞家史蒂芬妮.雷克,大膽又詩意的《群像》之後,又將再一次帶來舞蹈的驚喜,以《舞動狂響》的震天鼓聲,和擺盪在混亂與秩序間的舞蹈,隆重「宣示」她看待世界的樂觀之道。

澳洲編舞家史蒂芬妮.雷克(Stephanie Lake),總是跟「叛逆」兩個字畫上等號,而才氣,則是她對舞蹈藝術「叛逆」的靠山。

年輕時候,史蒂芬妮.雷克在沒有任何正式芭蕾訓練的狀況下,就通過墨爾本舞蹈學院的甄選,參加青年舞團的演出。她憑著天賦考進維多利亞藝術學院,卻不甘於傳統的限制。她發現「芭蕾硬鞋技巧」必修課對「已成年的學生才開始做足尖訓練,既危險又愚蠢!」為此,她不斷遊說校方,還寫了一篇討論足尖訓練的歷史脈絡的論文據理力爭,第2年,「硬鞋課」就不再是必修科目了。當她覺得學校的編作課不夠,便自己組了一群人共同創作,後來自創舞團。更令人嘖嘖稱奇的是:當年,她「芭蕾」被當;25年後,澳洲芭蕾舞團邀請她擔任駐團編舞家。

加拿大出生、成長於澳洲的史蒂芬妮,小時候,她是跟著家裡的人信仰「巴哈伊」(Bahai)的虔誠教徒,出於對宗教崇拜及組織的質疑,現在她已稱自己是「無神論者」。2018年,她用50多名舞者編作的《群像》(Colossus),探討個人與群體關係,「激動人心且震撼,令人難忘」,展現她「驚人的天賦!」(出自《Time Out》)。今年,她更應邀為澳洲阿德雷得藝術節開幕,秉持平等共融的信念,編作由1,000名舞者演出的作品,任何年滿12歲、跳任何風格舞蹈的人,街舞、社交舞、民族舞,都有機會參加。

史蒂芬妮.雷克對生活的平等信念、對權威的質疑,就是如此透過她的作品展現。

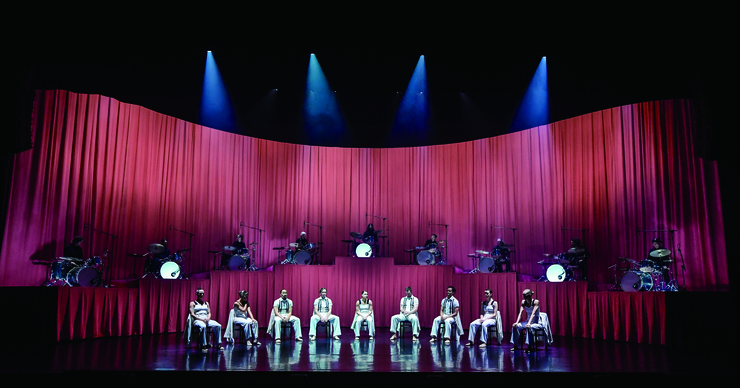

2025 NTT Arts NOVA—史蒂芬妮.雷克舞團《舞動狂響》劇照 © Roy VanDerVegt

一份不用文字、沒有語言的樂舞「宣言」

在新冠疫情前,她創作《群像》,以眾人與群體的力量,探索「團結、抗議行動、親密關係與控制」,或者更精確地說,是她對刻板印象的提問:主與從、愛與恨,像層層擴散、干擾、以致交疊不清的波紋,從來不是只有表象所看到的那樣。

在疫情之後創作的《舞動狂響》(Manifesto, 2022),則用一個現場伴奏的舞池,宣洩了豐沛的身體情感。作品裡有各種情緒情境的舞蹈:期待與遲疑、恐懼與歡喜、溫柔與瘋癲,火力全開的舞蹈,如同舞作名稱「Manifesto」(宣言)所昭示,要以一份不用文字、沒有語言的「聲明」,為墨爾本──這個新冠疫情壟罩下封鎖天數最長的城市──用力跳舞、大口呼吸!

在史蒂芬妮.雷克的作品中,音樂和舞蹈總是綿密交織、相互影響。這樣的作品特質,和她長年合作的作曲家羅賓.福克斯(Robin Fox),也是她的丈夫,有密不可分的關係。2010年,史蒂芬妮.雷克在為澳洲著名的澳洲塊動舞團(Chunky Move)創作《Mix Tape》時,初識以實驗音樂及聲光互動設計聞名的羅賓.福克斯。兩人隨即墜入愛河,並一起工作至今。而《舞動狂響》更是兩人樂舞合作的絕佳演示。

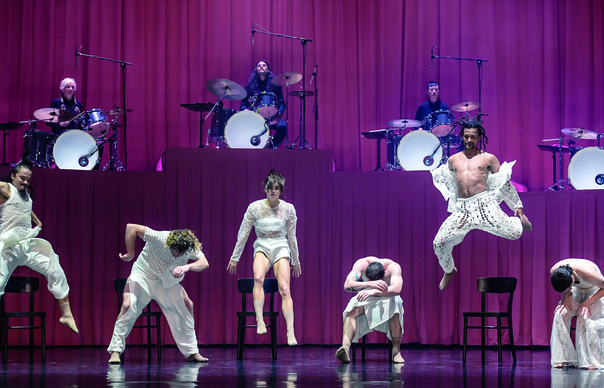

9位舞者與9位鼓手的共演,讓鼓聲與肢體的搭配天衣無縫,展現樂舞的力量。© Roy VanDerVegt

在鼓樂為舞的祭典 以「樂觀主義」紋身

《舞動狂響》的舞台上,9位打擊樂手高坐於紅絨布幔的高台上,9位舞者在半圓形的台座環繞下演出。演出一開始,彷彿軍令操演般,每敲一下鼓聲、舞者便換一個暫停的姿態。但漸漸的,有如懸絲提偶的舞者開始有了自己的主張,跳起(或反抗)自己最擅長的舞蹈,芭蕾、街舞、現代舞、馬戲,什麼都有。當你以為舞者總是被節奏驅動、制約之時,他們便反過來當起指揮,操控樂手的演奏。羅賓.福克斯為《舞動狂響》所創作的音樂實驗,將9位鼓手的音樂變化,譜寫得彷彿台上有一整組管絃樂團,鼓聲與肢體的搭配更是天衣無縫。

《舞動狂響》將「鼓與舞」,從代表軍事力量、代表疫情的控制,透過樂舞的力量,展現人類古老祭典裡最原始、純粹的能量,成為一場生命的慶典,代表著人類精神戰勝了流行病的墮落和孤立。就如同史蒂芬妮.雷克曾在一篇訪問The Australian中訴說的:「《舞動狂響》對我來說是一部「反封鎖」的作品,我希望觀眾可以從舞蹈的「吶喊」感受到生命的活力!」

舞者以戲劇力十足的開場,默契精準地在每一個鼓點上,猶如生命與心跳間的共鳴。© Roy VanDerVegt